Die Helden sind meist gewöhnlich, doch das, was um sie herum geschieht, ist außergewöhnlich. Das gilt auch für Haruki Murakamis „Die Ermordung des Commendatore“, vom Verlag in zwei Teilen herausgegeben. Nach „Eine Idee erscheint“ heißt es im zweiten Teil „Eine Metapher wandelt sich“ – und dieser zweite Teil fordert den Lesern noch mehr Bereitschaft ab, dem Dichter in eine Welt zu folgen, in der sich Realität und Fantasie mischen. Wären sie nicht vom ersten Teil her schon gut vorbereitet darauf, dass sich Fantasiewesen materialisieren, dass die Realität auch der Magie Platz lässt, der zweite Teil würde sie überfordern. Abenteuer zwischen Traum und Wirklichkeit Doch Murakami hat den Boden sorgfältig bereitet: Der Commendatore, entwichen aus dem Gemälde zur Mozart-Oper „Don Giovanni“, diskutiert ganz real mit dem neuen Hausbewohner. Ein Freund, Sohn eines bekannten Malers, hatte dem in einer Ehekrise steckenden Berufsporträtisten das Haus seines Vaters als Zuflucht angeboten. Eben da findet der 36-jährige Gast das versteckte Gemälde „Die Ermordung des Commendatore“, und er lernt einen Milliarden schweren und rätselhaften Nachbarn kennen, den Steigbügelhalter zu all den kommenden Abenteuern zwischen Traum und Wirklichkeit. Man spürt schon den Einfluss Kafkas in den rätselhaften Passagen, die zwischen den Welten changieren. Die Philosophie der Dona…

Eine jüdische Familie in New York. Die alt gewordene Bella erinnert sich an ihre Jugend in Berlin – und an die Rettung ihrer Familie durch einen ägyptischen Arzt. Sie hat die Geschichte schon viele Male erzählt, doch kaum jemand aus ihrer zahlreichen Nachkommenschaft interessiert sich mehr dafür. Die Jungen haben andere Probleme: Der schwarze Schwiegersohn Nigel, Sohn eines Afroamerikaners und einer Deutschen, deren Vater ein hohes Tier bei den Nazis war, weiß, dass seine Frau Louise ihn betrügt. Die kleine Tochter Chelsey hat das Down-Syndrom und ist doch der Liebling aller. Die zweite Tochter Grace hat in einen irischen Clan eingeheiratet, zu dem Bella nur schwer Zugang findet. Dabei gäbe es doch die ganze Großfamilie nicht, wenn „es damals in Berlin Dr. Fareed nicht gegeben hätte“. Die Last der Vergangenheit An Bellas Geburtstag wird dieser Satz gebetsmühlenartig wiederholt – mit mehr oder weniger Überzeugung. „Ich weiß nicht, ob ich die Kraft aufbrächte, meine Erinnerungen ein für alle Mal irgendwo zu verschließen,“ sagt die alte Frau zu einem der Iren. „Euch gegenüber wäre es eigentlich nur fair und richtig. Ihr tragt die Last der Vergangenheit mit. Ich gehe euch damit auf die Nerven.“ Jürgen Seidel erzählt die auf einem wahren Schicksal…

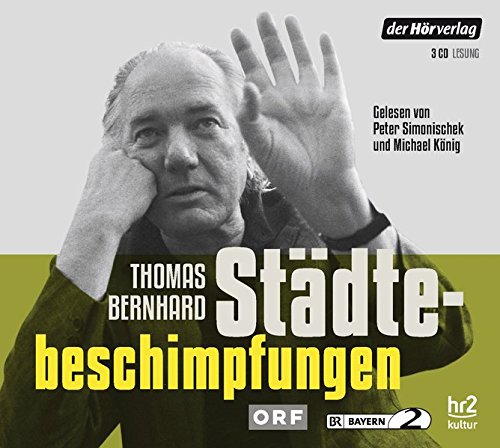

Er galt als Nestbeschmutzer, als schwieriger Zeitgenosse: Thomas Bernhard machte es seinen Feinden leicht, ihn zu hassen. Denn der in Holland geborene und in Österreich aufgewachsene Dichter liebte es zu polemisieren. Kaum ein Land, kaum eine Stadt fand Gnade vor seinen kritischen Augen. Sie waren für ihn allesamt hässlich, ob Rom oder Stockholm, Passau oder Salzburg, Freiburg oder Linz, Paris oder Wien: Brutstätten des Kleinbürgertums, Horte der Dummheit und Ignoranz, widerwärtige Provinznester. Die Lechkloake ist in bester Gesellschaft Augsburg, das sich in dem Stück „Die Macht der Gewohnheit“ als „Lechkloake“ verunglimpft sah, ist in bester Gesellschaft. Denn für Bernhard, den österreichischen Nationaldichter, ist ganz Österreich eine Kloake. Und der Schlachtruf „Morgen Augsburg“ findet seine Steigerung in „Nie wieder Trier“. Gut drei Stunden lang kann man sich die „Städtebeschimpfungen“ des großen Grantlers anhören. Gelesen von Peter Simonischek und Michael König, ist das ein ganz besonderes Reise-Erlebnis. Die Hasstiraden treffen fast alle Städte Denn so manche Städteschönheit wird bei Bernhard zur Brutstätte von „Menschengerümpel“, hässlich und öde. Gelten lässt er gerade noch Kopenhagen. Auch Hamburg mag er und Lissabon. Dafür hasst er die Schweiz, überhaupt die ganze Natur, langweilt sich am Genfer See und findet Bad Gastein tödlich. Es sind bitterböse Tiraden,…

„Das Schöne ist, über den Fluss zu fahren, ohne eine Spur zu hinterlassen, außer Erinnerungen und Wissen.“ Was der Freund am Ende dieser außergewöhnlichen Reise sagt, hat Paolo Rumiz von Anfang an vorgehabt. In dem Buch „Die Seele des Flusses“ schildert der italienische Autor, wie er zusammen mit wechselnden Freunden auf dem Po durch ein unbekanntes Italien gereist ist. Zunächst im Kanu, später mit einem Segelboot – auch mit Motor. Der Horror neben der Schönheit Was die Freunde dabei gesehen und erlebt haben, war nicht immer schön, und doch war diese Reise für alle „ein großartiges Abenteuer“. 700 Kilometer haben sie auf dem Fluss bewältigt, auch die Verästelungen des Deltas. Sie haben sich nie gelangweilt aber hin und wieder geärgert über die Zumutungen der Menschen an den Fluss. Sie haben gesehen, „dass der Horror oft neben der Schönheit wohnt“ wie beim – abgeschalteten – Atomkraftwerk Trino, und sie sind der Seele des Flusses näher gekommen. Manchmal, notiert Rumiz, waren sie mit ihrem Boot weit weg von der Zivilisation wie sonst vielleicht nur auf dem Mekong oder auf dem Mississippi. Geschichten aus dem Fluss Und immer wieder fischt der Schriftsteller Geschichten aus dem Fluss, die er literarisch verarbeitet. Man folgt ihm…